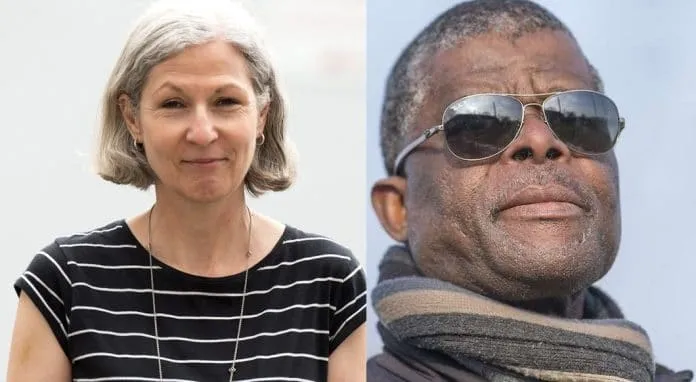

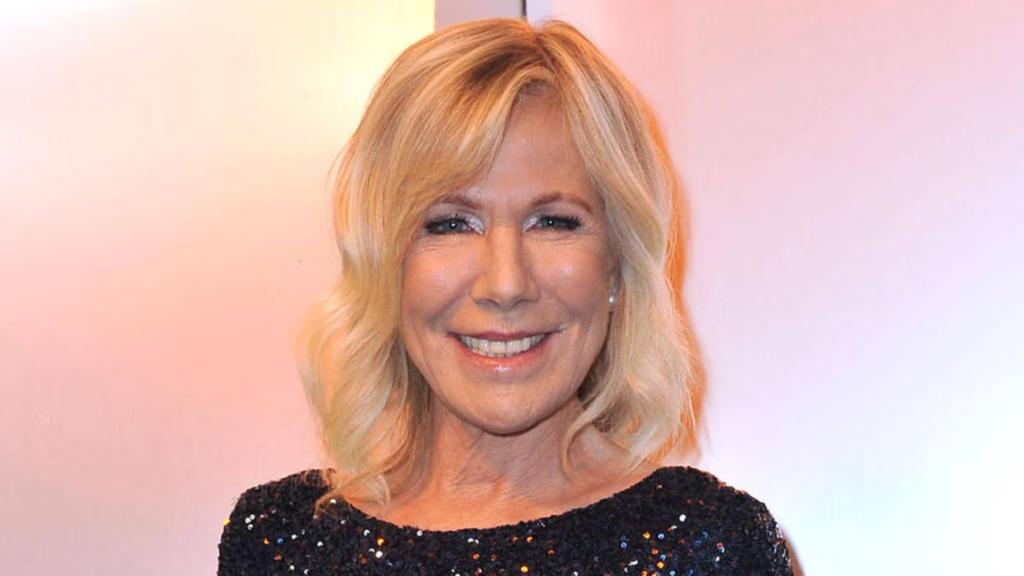

Einleitung: Wer ist Ulrike von der Groeben?

Ulrike von der Groeben ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die in den letzten Jahren durch ihre Geschichten und Erfahrungen im Umgang mit gesundheitlichen Herausforderungen, insbesondere einem Schlaganfall, in den Fokus gerückt ist. Als erfahrene Journalistin und erfolgreiche Unternehmerin hat sie sich einen Namen in der Medienlandschaft gemacht. Ulrike hat sich durch ihre kreative Herangehensweise und ihre journalistische Präzision ausgezeichnet, was ihr zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen eingebracht hat.

Ulrike von der Groeben hat nicht nur in ihrer beruflichen Laufbahn bemerkenswerte Errungenschaften erzielt, sondern auch durch ihr Engagement in verschiedenen sozialen und gesundheitlichen Projekten einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausgeübt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität einem breiteren Publikum näherzubringen. Ihre Fähigkeit, persönliche Geschichten mit gesellschaftlichen Themen zu verknüpfen, hat viele inspiriert und ermutigt, ihre eigenen Herausforderungen anzugehen.

Die Relevanz des Themas Schlaganfall im Kontext ihrer Lebensgeschichte ist von großer Bedeutung, da sie selbst betroffen ist. Ulrike von der Groeben hat ihren Schlaganfall nicht nur als eine persönliche Tragödie erlebt, sondern auch als eine Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den eigenen Lebensentscheidungen und Werten. Die Art und Weise, wie sie mit den Auswirkungen der Erkrankung umgeht und darüber spricht, hat vielen Menschen Hoffnung gegeben, die ähnliche Situationen durchleben. Ihr Erleben zeigt, dass solche Herausforderungen zwar schwer sind, jedoch auch die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln und ein neues Leben zu gestalten. Ulrike von der Groebens Geschichte ist ein eindrückliches Beispiel für Resilienz und den Willen, trotz schwieriger Umstände weiterzumachen.

Ursachen und Symptome eines Schlaganfalls

Ein Schlaganfall, auch bekannt als apoplektischer Insult, ist ein medizinischer Notfall, der auftritt, wenn die Blutzufuhr zum Gehirn unterbrochen wird. Es gibt zwei Haupttypen von Schlaganfällen: den ischämischen und den hämorrhagischen Schlaganfall. Der ischämische Schlaganfall, der etwa 87 Prozent der Fälle ausmacht, tritt auf, wenn ein Blutgerinnsel ein Blutgefäß blockiert und somit den Blutfluss zum Gehirn einschränkt. Der hämorrhagische Schlaganfall hingegen entsteht, wenn ein Blutgefäß im Gehirn reißt und Blut ins Gewebe austritt, was zu einer Schädigung des umgebenden Gewebes führt.

Die Ursachen für einen Schlaganfall sind vielfältig. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören Bluthochdruck, Diabetes, hohe Cholesterinwerte und Herzkrankheiten. Lebensstilbedingte Faktoren wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel erhöhen ebenfalls das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Diese Risikofaktoren können die Blutgefäße schädigen und somit die Wahrscheinlichkeit eines ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfalls erhöhen.

Die Symptome eines Schlaganfalls sind oft plötzlich und können Leben verändern. Zu den häufigsten Anzeichen zählen plötzliche Taubheit oder Schwäche, besonders auf einer Körperseite, Verwirrtheit, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Verstehen von Sprache, sowie plötzliche Sehstörungen. Des Weiteren kann es zu starken Kopfschmerzen ohne bekannte Ursache kommen. Es ist entscheidend, schnell zu handeln, da jede Minute zählt. Bei Auftreten dieser Symptome sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden. Das rechtzeitige Erkennen und Handeln kann nicht nur den Verlauf der Erkrankung entscheidend beeinflussen, sondern auch die Prognose und Lebensqualität der betroffenen Person erheblich verbessern.

Der persönliche Schlaganfall von Ulrike von der Groeben: Ein Erfahrungsbericht

Ulrike von der Groeben erlebte an einem scheinbar gewöhnlichen Dienstag einen Schlaganfall, der ihr Leben für immer verändern sollte. Es begann mit einer plötzlich aufgetretenen Schwäche in der rechten Körperhälfte und der Unfähigkeit, ihre Worte klar zu formulieren. Diese ersten Anzeichen wurden von ihr zunächst als vorübergehende körperliche Beschwerden abgetan. Doch die Veränderungen wurden immer gravierender, und Ulrike merkte, dass etwas ernsthaft nicht stimmte.

In den Minuten nach dem Schlaganfall wurde die Situation für Ulrike und ihre Angehörigen schnell überwältigend. Ihre Familie und Freunde wurden sofort alarmiert, und in einer hastigen Reaktion fuhren sie sie ins nächstgelegene Krankenhaus. Die Unsicherheit und Angst waren greifbar, während sie auf die medizinische Behandlung warteten. In der Notaufnahme wurde der Schlaganfall schließlich diagnostiziert, und Ulrike wurde umgehend behandelt.

Die Herausforderungen, mit denen Ulrike nach dem Schlaganfall konfrontiert war, waren vielfältig. Neben der körperlichen Erholung stand sie vor emotionalen Belastungen. Die Rehabilitation war ein langwieriger und oft frustrierender Prozess, der Geduld und Durchhaltevermögen erforderte. Ulrike musste ihre Kommunikationsfähigkeiten wiedererlernen und sich an die körperlichen Einschränkungen anpassen, die durch den Schlaganfall verursacht wurden. Diese Zeit war geprägt von Rückschlägen und kleinen Fortschritten, die zusammen eine emotionale Achterbahnfahrt bildeten.

Zusätzlich zu den körperlichen Herausforderungen hatte der Schlaganfall auch Auswirkungen auf ihr psychosoziales Wohlbefinden. Ulrike musste lernen, sich in ihrer neuen Realität zurechtzufinden, während sie gleichzeitig das Unterstützungssystem ihrer Familie und Freunde festigte. Diese Reise durch die Rehabilitationsphase half ihr, neue Perspektiven auf das Leben zu gewinnen und die Werte von Teamarbeit und Solidarität zu schätzen.

Überwindung und Rehabilitation: Der Weg zurück ins Leben

Die Rehabilitation nach einem Schlaganfall, wie sie Ulrike von der Groeben erfahren hat, erfordert eine vielschichtige Herangehensweise, da sie verschiedene Therapien umfasst, um die Mobilität und Kommunikationsfähigkeiten wiederzuerlangen. Zu den Maßnahmen zählen in erster Linie physiotherapeutische, ergotherapeutische und logopädische Behandlungen. Während der physiotherapeutischen Therapie konzentriert sich der Therapeut auf gezielte Übungen, um die körperliche Mobilität zu verbessern. Ulrike konnte durch diese Therapie ihren Gleichgewichtssinn und ihre allgemeine Bewegungskoordination wieder zurückgewinnen, was von entscheidender Bedeutung für ihre Selbstständigkeit war.

Ergotherapie hingegen zielt darauf ab, Alltagsfähigkeiten zurückzugewinnen. Ulrike arbeitete intensiv mit Ergotherapeuten zusammen, um Fähigkeiten wie das Einkaufen, Kochen und das Essen selbstständig zu erlernen. Diese Art der Therapie ermunterte sie nicht nur, sondern vermittelte ihr auch, dass Fortschritt in kleinen Schritten erzielt werden kann. Die logopädische Therapie stellte sich als ebenso wichtig heraus, da sie anfangs Schwierigkeiten hatte, klar zu kommunizieren. Durch gezielte Sprachübungen und Atemtechniken konnte Ulrike ihre Sprachkompetenz erheblich verbessern, was ihre soziale Interaktion erleichterte.

Während des gesamten Rehabilitationsprozesses spielte die psychologische Unterstützung eine zentrale Rolle. Ulrike blieb motiviert, indem sie sich auf ihre Fortschritte konzentrierte und die kleinen Erfolge feierte. Unterstützungssysteme, wie Familie und Freunde, waren entscheidend für ihr emotionales Wohlbefinden. Darüber hinaus empfiehlt es sich für andere Betroffene, ein starkes Netzwerk aus Angehörigen und Therapeuten aufzubauen, da dies die emotionale Belastung verringern und die Rehabilitation fördern kann. Die Kombination aus verschiedenen Therapien, persönlicher Motivation und sozialer Unterstützung ist von großer Bedeutung, um den Weg zurück ins Leben erfolgreich zu beschreiten.